滋賀県の高級糯品種とされる『滋賀羽二重糯』。

『滋賀羽二重糯』は『改良羽二重糯』からの純系淘汰により滋賀県で育種された品種です。では、その『改良羽二重糯』とは何者であるか?については『改良羽二重糯14号』ではないかと推測しました【以下参照】

さて…

同じ名称の”改良羽二重糯”から選抜され、かつ京都府の現役である糯品種に『新羽二重糯』があります。

…こちらの”改良羽二重糯”とはいったい何者なのでしょうか?

稲品種データベースでは「羽二重糯 2次選抜」と記載。

農林水産省の奨励品種特性表(平成28年度版)では「改良羽二重糯から純系分離 京都農試 昭和21年」。

なにやら微妙に異なります。

米品種大全では「京都農試が改良羽二重糯からの純系淘汰で昭和21年に育成」と…どれが本当でしょうか?

そして『滋賀羽二重糯』の選抜元である『改良羽二重糯』との関係は?

普通に考えれば両品種の『改良羽二重糯』は同じ品種のようにも思えますが・・・?

目次

(復習)滋賀県へ問い合わせた時に得た情報

『滋賀羽二重糯』の由来を調べた際、滋賀県農業技術振興センターに問い合わせたところ、「滋賀県稲作指導指針(令和元年3月発行)」を頂けました。

そこに書いてある内容は

・『滋賀羽二重糯』の選抜元となった『改良羽二重糯』は京都農試からの取り寄せ品種。

・京都農試では在来の『羽二重糯』から純系淘汰により『羽二重糯1号』を育成し、奨励品種に採用。その後昭和7年に『羽二重糯1号』が『改良羽二重糯』と改名され、その配布を受けて昭和14年に『滋賀羽二重糯』が育成された。

・京都農試では同じ『改良羽二重糯』から昭和21年に『新羽二重糯』を育成した。

|

| 滋賀県(平成元年時点)の記録による『改良羽二重糯』関係図(本当かどうかはわからない) |

これは稲品種データベースにおける「羽二重糯 2次選抜」という表記について、「羽二重糯→羽二重糯1号→改良羽二重糯」ということで合致しますし、農林省の特性表における「改良羽二重糯より選抜」とも合致しています。

ここでは『滋賀羽二重糯』と『新羽二重糯』は同じ「改良羽二重糯から選抜」された品種、とされているようです。

『新羽二重糯』の元『改良羽二重糯』の正体は…?

これが「滋賀県に”平成時点で”残っている記録」です。

しかしながら「『羽二重糯1号』を『改良羽二重糯』に改名」、この部分はおそらく間違いであることも判明しています。

『滋賀羽二重糯』の親『改良羽二重糯』の正体は?で詳しく紹介していますが、当時の京都農試の記録を確認した結果は、前述した滋賀県の記載と異なりました。

京都府の『改良羽二重糯』は「『羽二重糯』と『早生神力』からの交雑育種品種」である可能性が非常に高いです。(『羽二重糯1号』の純系淘汰ではない)

京都府育成の『羽二重糯×早生神力』雑種後代については、昭和7年に『改良羽二重糯〇号』の名称が付けられており、最終的に『改良羽二重糯14号』が原種圃に設置され「改良羽二重糯」として配布された可能性が高いです。

よって『滋賀羽二重糯』の親である『改良羽二重糯』は交雑育種された『改良羽二重糯14号』であろうと思われます。

|

| 改良羽二重糯27号『滋賀羽二重糯』系譜図(推定) |

ということで、滋賀県に公式に残っている記録ではありますが、実際育成した試験場の記録とは異なっている部分もあるようです。

少なくとも「滋賀県稲作指導指針(令和元年3月発行)」に記載されている内容には多少なりとも大正当時の京都府側の記録と齟齬があるようです。

では?

「”改良羽二重糯”から選抜された『新羽二重糯』」とは、ここでいう『滋賀羽二重糯』の選抜元と同じ『改良羽二重糯14号』からの選抜なのでしょうか?

それともほかの”改良羽二重糯”があったのでしょうか?

京都府農林水産技術センターへ問い合わせ

『新羽二重糯』の選抜元である『改良羽二重糯』の由来は何なのか?

『新羽二重糯』の奨励品種への採用年次が昭和21年(1946年)であれば、そして純系淘汰による育種であれば、遅くとも5~6年前の昭和16年(1941年)頃にはその育成が開始された記録が何かしらあるはずです。

…なのですが、太平洋戦争が影響しているのか京都府立農事試験場の業務功程は昭和15年(1940年)から昭和20年(1945年)にかけて発行されておらず、この年代の京都農試の発行資料も見つけられませんでした。

こうなるともう個人にはお手上げです。

しかし、『新羽二重糯』は何といっても京都農試が育成した品種です。

後身である京都府農林水産技術センターに聞けば何かわかる…かもしれなかったのですが

やはり戦前・戦中の資料となると都道府県でも保存していることは少ないようで、京都府農林水産技術センターでも昭和15年以前と昭和21年以降の業務功程しかなく、かついずれにも『改良羽二重糯』の由来に関する記述はなかった、とのことでした。

まず現代の京都府では『改良羽二重糯』の由来は把握していないということはわかりました。(「わかっていないことがわかった」というのも重要な一歩です。)

京都府立農事試験場の業務功程で確認できた内容は(昭和8年まではこちらで確認できているので昭和9年以降の確認をお願いしました)

〇昭和9年~昭和12年の間に『改良羽二重糯』が原種栽培されていること

〇昭和21~22年の2カ年に『新羽二重糯』が奨励品種決定試験に供試されていること

〇昭和23~24年の2カ年に『新羽二重糯』の標準栽培試験が実施されていること

昭和21年にはすでに『新羽二重糯』が存在していたことは間違いないようですが、由来が何も書かれていないのでは、どのように育成されたのか、『改良羽二重糯』の正体もわかりません。

では他に何か資料はないか?そして発見

ということで手当たり次第それっぽい名前の資料を探してみました。

そこで見つけたのが農林省農事試験場資料第1号「稲・麦品種の特性表と分布圏」でした。

1949年6月発行で各都道府県における稲・麦品種の奨励品種が記載されています。

最初に紹介した農林省発行の奨励品種特性表の初期に当たるものと推測されます。

1949年(昭和24年)発行であり、内容については「昭和21年度における各府県の奨励品種について各府県立農事試験場の記載をそのまま記載したものである」とされており、昭和21年奨励品種採用年のまさに該当年における最新情報で、情報の正確性も期待できます。

そしてここで『新羽二重糯』の来歴の記載がありました。

その内容は

「滋賀県ヨリ取寄セ 昭和21年奨励品種」

農林省発行の特性表を追ってみる

これはどういうことでしょうか?

『改良羽二重糯』と言う品種が少なくとも1つ、京都農試が育成し、かつ原種圃に存在したことは確かです。

そしてその『改良羽二重糯』から純系淘汰育種したのが『新羽二重糯』、というのはいかにもありそうな話でした。

しかしこの記述が正しいとすると、『新羽二重糯』は京都農試でそもそも育成しておらず、滋賀県で育成された品種を採用した、と言うことになります。

しかしこの戦時において京都農試も滋賀農試も業務功程を作成していません。

農林省発行の特性表をなるべく追ってみるしかないようです。

昭和21年~43年の特性表の推移

と言うわけで以下の通りです。

ただこの特性表、かなり記述内容が杜撰なことが窺えます。

明らかな間違いも多いですが(※)の部分はひとまず原文ままです。

【昭和21年時点】昭和24年6月発行

滋賀県ヨリ取寄セ 昭和21年奨励品種

【昭和29年時点】昭和30年6月発行

改良羽二重※の純系淘汰 昭和21年奨励採用

【昭和36年時点】昭和37年7月発行

改良羽二重糯の純系淘汰 昭和5年奨励採用※

【昭和38年時点】昭和39年11月発行

改良羽二重糯の純系淘汰 昭和5年奨励採用※

【昭和40年時点】昭和41年12月発行

酒造用品種『祝』が重複記述(粳の欄と糯の欄両方に『祝』の記述がある)され『新羽二重糯』の記述がない(明らかな誤植)

しかも正誤表にも特段記述がないため、この記述ミスに誰も気付かなかったものと思われる

【昭和42年時点】昭和43年12月発行

改良羽二重糯の純系淘汰 昭和5年奨励採用※

参考

【平成6年時点】平成7年10月

「改良羽二重糯から純系分離 京都農試昭和21」昭和21年奨励採用

当初「昭和21年奨励品種採用」だったものがなぜか昭和37年発行の特性表からは「昭和5年奨励品種採用」と変化しています。

ただ昭和5年の時点で京都府において『新羽二重糯』が奨励品種に無いこと、『新羽二重糯』の近くに記載されていた『葛糯』の奨励品種採用年が昭和5年であることから、昭和37年以降の昭和の特性表における「昭和5年奨励品種採用」は『葛糯』からの誤植であると思われます。

それにしても「滋賀県から取り寄せ」となっているのは最初の昭和24年発行の特性表だけで、あとは(脱字も含みで)「改良羽二重糯からの純系淘汰」としか書かれていません。

ただし、昭和の時点では「京都農試が育成した」とも書かれていないことも事実です。

平成の滋賀県まで続いている説の元を発見(多分)

せっかく見つけた資料ですが、この特性表だけではどうも内容に一貫性がなくはっきりしません。

他に何か資料はないか?と探して新たに見つけたのが

昭和39年12月に京都府立農業試験場が発行した「京都府における水稲奨励品種の解説」でした。

ここに記載されていた『新羽二重糯』の来歴がまさに、最初に発見・紹介した「滋賀県稲作指導指針(令和元年3月発行)」の内容でした。

滋賀県ではおそらくこれを参考に記述したものと思われます…が、最初に述べておきますがこの資料の精度、非常に怪しいです。

要約すると(この文中ではなぜか「新羽二重もち」等となっているので、原文まま)

①京都府南桑田郡(亀岡市)にはもともと「羽二重もち」という糯品種が栽培されていた。

②京都府立農事試験場では大正9年から大正13年にかけて選抜育種を実施し、「羽二重もち1号」と命名、昭和3年に「羽二重もち」と改称。

③その後も選抜が続けられ、昭和7年に耐病性に難があるものの、倒伏に強い多収・良質の系統が育成され「改良羽二重もち」と命名された。

④その後も改良が続けられ、昭和21年に耐病・耐倒伏性に優れ多収良質の系統として育成されたのが「新羽二重もち」である。

⑤奨励品種採用年度は昭和5年度。

はい、まず真っ先に⑤がおかしいですね。

④で「昭和21年に育成された」と述べているのに、奨励品種採用年が遙か昔の「昭和5年」と意味がわかりません。

『羽二重糯』や『改良羽二重糯』の奨励品種改廃年にも合致しませんし、「昭和5年の時点で「羽二重糯」と名の付く品種が奨励品種にない」、この点はちゃんと業務功程が残っていますから明白です。

ちなみに特性表で奨励品種採用年度が「S21年→S5年」になっていたのも昭和37年頃からです。

この「京都府における水稲奨励品種の解説」、著者は「桐村覚」となっていますが、この職員が赴任してから間違った資料を作り続けているのではないでしょうか?

まず「もち」と「糯」、品種名を間違えていたり、昭和30年後半から特性表で『新羽二重糯』の記載が重複で抜ける・記載ミスのような部分が出てくる、など・・・なにかとこの職員がいたと思われる頃から京都農試関係の資料が雑になっています。

…まずは事実確認を続けましょう。

①と②の内容については裏付けもとれ、実態と合っています。

ただし③の内容については、『滋賀羽二重糯』の親『改良羽二重糯』の正体は?で記載していますが、残存する記録で該当するものはありません。

『改良羽二重糯』は純系淘汰ではなく、交雑育種により育成された品種です。

そしてさらに不可解なのは「昭和21年に育成された」と同文中で書かれているこの『新羽二重糯』について、奨励品種への採用年以外にも、「昭和5年から栽培面積の増減はない」と記載されていることです。

「昭和5年に650ha、同15年450ha、同24年529ha、同39年424haの栽培面積」と記述されていますが、これは一体何を言っているのか?

24、39年はともかく、5年、15年は何の作付面積のことを言っているのでしょうか?

参考までに別資料を参照しますので、復習をば。

『羽二重糯1号(羽二重糯)』は大正12年から昭和4年までが奨励品種期間、『改良羽二重糯』は昭和8年から昭和12年(推測)まで奨励品種になっています。

これを踏まえて

昭和5年発行の「地方産米ニ関スル調査」では、『羽二重糯(羽二重糯1号)』の作付面積は350町歩。

厳密に言えば「ha」と「町歩」では微妙に面積が異なり、かつこの資料は昭和3年時点での数字と思われますが、650と350と大きく差が開いています。

昭和3年時点ではまだ『新羽二重糯』は奨励品種ですから面積の記載もありますが、次の昭和8年発行の「地方産米ニ関スル調査」では原種から外れたためか統計から姿を消しています。

そして昭和11年発行の「地方産米ニ関スル調査」では昭和10年度の作付面積として『改良羽二重糯』300町歩が記載…と

まず何度でも言いますが昭和21年育成の品種の作付けが昭和5、15年にあるはずもなく、”羽二重糯系”と広い目で見ても奨励品種は『羽二重糯』→『改良羽二重糯』と変遷があり、指定年にも空白期間があるのですから面積変動も大きいです。

「桐村覚」氏は一体何を見て、何を考えて「昭和21年育成品種「新羽二重もち」は昭和5年に650haの作付けがあった」と意味のわからないことを書いているのでしょうか?

特性表の時にも述べましたが、『新羽二重糯』に近接して記述されていることの多い同じ糯品種の『葛糯』は「昭和5年奨励採用、作付面積600ha程度」です・・・これの誤認?

無論、「実は交雑育種の『改良羽二重糯』とは別に、『羽二重糯1号』から純系選抜した『改良羽二重糯』と呼ばれた品種が存在したが公報等の記録には記載されておらず、桐村覚氏が試験場の育種記録等を調べてこの事実を発見し、記載した」可能性はありますが…

最初に述べたとおり、この「京都府における水稲奨励品種の解説」と言う資料は「京都府立農業試験場発行」という肩書きだけは立派ですが、記述内容は他資料との整合もとれず、意味不明な部分も多いです。

同じ昭和と言っても、昭和21年から20年近く経過しているわけですから、当時の京都農試職員でも『新羽二重糯』の来歴についてはっきり覚えている人がいたかどうか怪しいところでしょう。

墨猫大和としては、この資料の記述は間違いである、と結論づけたいと思います。

特性表の奨励品種採用年度が途中で変わったのもこの職員のせいでしょう。

根拠資料が見いだせれば見方も変わるかもしれませんが…

稲品種データベースの「羽二重糯の2次選抜」というのもおそらくこの資料に基づいているものと思われます。

さらなる間違いを発見 昭和30年時点で既に

前述の京都農試の「京都府における水稲奨励品種の解説」より前、昭和31年(1956年)に発行された「昭和30年産米 稲作実態調査」を見つけました。

『新羽二重糯』というか『羽二重糯』に関する誤記は昭和30年のこの時点で既に始まっていたようです。

「京都府における水稲奨励品種の変遷」という、京都府における水稲奨励品種の指定期間を示したグラフが掲載されているのですが…

まずこれには『羽二重糯』しか品種名がありません。

そしてその『羽二重糯』は昭和5年からグラフが始まっており、昭和11~12年頃に「改良」、昭和20~21年頃に「新」の注記がグラフ上にしてあります。

さも、3品種が「一連の羽二重糯系品種」であるかのように扱っており、これを裏付けるかのように「主要奨励品種の年時比較」という記述の中では「昭和初年より現在に至るまでの約30年間継続したものは愛国1号、羽二重糯、くず糯である」とされています。

明らかな交雑品種である『改良羽二重糯』の実態を把握していないのか「『羽二重糯』の改良」程度しか認識していない様子です。

しかも奨励品種指定期間においては『羽二重糯』は大正14年、『改良羽二重糯』は昭和8年に原種圃に設定されている業務功程の記録とまるで合致していません。

ですがこの記述内容が桐村覚の記述内容とほぼ合致していることが分かるかと思います。

この資料は表紙において”京都府”としか記載されていないので、農業試験場ではなく京都府政側が編著者なのかもしれません。

そうすると農業試験場の人間ではない門外漢が文字の羅列だけで判断して「羽二重糯をちょっとずつ改良しながら奨励品種指定してたんだな」とか、想像でこのような記述をしたのではないでしょうか…

と、理由についてはどこまで行っても想像でしかありませんが

奨励品種指定期間が明らかに違う

『改良羽二重糯』は交雑品種である

ことは当時の業務功程と比較するだけでも明らかですので、この資料の信頼度も相当低いものと言えるのではないでしょうか。

桐村覚も、大正・昭和初期当時の資料を確認もせず、この資料の間違いに気付かないまま引用した可能性は非常に高いと思われます。

昭和30年以降の資料は信用できない…とすると?

昭和30年の京都府発行の資料で既に間違いが発生しており、その間違いをそのまま踏襲して昭和37年発行の特性表から奨励品種採用年度が誤っていること、そして昭和39年に京都府立農業試験場が発行した資料で「羽二重糯→改良羽二重糯→新羽二重糯」を公言してしまっている以上、昭和30年以降の資料は、たとえ京都府立農業試験場交付のものでもまるで参考になりません。

となると、やはり

昭和24年(1949年)発行の農林省農事試験場資料第1号「稲・麦品種の特性表と分布圏」の記述が正しいと仮定するしかありません。

すなわち「『新羽二重糯』は滋賀県から取り寄せた品種」という記述です。

同資料で供試年数は「昭和16~20年」とされているので、少なくとも昭和15年に滋賀農試から京都農試に渡ったと推測できます。

そしてその昭和15年は『滋賀羽二重糯』が奨励品種に採用された次年にあたります。

『滋賀羽二重糯』の来歴を振り返ると

・昭和8年に『改良羽二重糯』が京都府から滋賀県へ

・昭和9年から『改良羽二重糯』について滋賀県で純系淘汰開始、昭和13年度育成完了

・昭和14年から『改良羽二重糯』選抜系統(27号)を『滋賀羽二重糯』として奨励品種指定

滋賀県における『改良羽二重糯』関係の選抜試験は昭和13年には終わっていることになります。

その後年となる昭和15年に京都農試が滋賀農試から「改良羽二重糯からの選抜種」を取り寄せたとすると・・・必然的に『滋賀羽二重糯』ということになるのではないでしょうか?

『新羽二重糯』=『滋賀羽二重糯』?

『新羽二重糯』=『滋賀羽二重糯』と仮定した場合、昭和30年以降の特性表で「改良羽二重糯から純系淘汰」とされていることとは一応矛盾しません。

では、品種の特性は似ているのでしょうか?

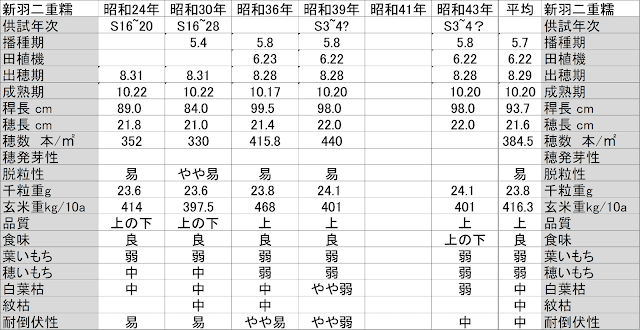

『新羽二重糯』と『滋賀羽二重糯』の昭和24年~43年発行の特性表における各数値は以下のとおりです。(穂数は22株/㎡として換算しています。)

|

| 『新羽二重糯』特性表一覧 |

|

| 『滋賀羽二重糯』特性表 |

と、これだけでは何が何やらでしょうから、すべての年度を平均して比較すると以下の通りです。

ただ・・・正直言って『新羽二重糯』の方は昭和41年は抜けていますし昭和39年から供試年数が「昭和3~4年」と育成前の年次が書いてあったり昭和39年と昭和43年の値がほぼ同じだったりすさまじく怪しいんですが・・・多分「桐村覚」とかいう職員の雑な仕事のせい

怪しい怪しいとばかり言っていては何も進まないのでひとまず平均値を比較します。

とは言えこれも・・・「穂数」と「千粒重」のみの推移を比較すると以下の通りです。

怪しい怪しいとばかり言っていては何も進まないのでひとまず平均値を比較します。

※品種育成ド素人である管理人による素人判断です(ぶっちゃけこんな特性表だけで比較して似てる似てないなど言うのも不毛なのですがそれではつまらないので)

※試験条件が同一かどうかわかりません(本来であれば同条件同圃場で比較試験するべき)

出穂期と成熟期はほぼ同時期、他品種特性はほぼ同じです。

違いが見えるのは「穂数」と「千粒重」です。

『新羽二重糯』の方が穂数が多く、千粒重も重いです(なのに玄米重が『新羽二重糯』の方が軽いっておかしいんですけど・・・)

「千粒重」に関しては、逆に『滋賀羽二重糯』は年々減少傾向が見られ、これが最終的な平均値の差に表れているものと思われます。

これは元々両者は同じ品種で、滋賀県と京都府で系統保存する中で少しずつ差異が生まれていったものとみることが出来るのではないでしょうか?

以上より、あくまでも墨猫大和の独自論ですが

「『新羽二重糯』は滋賀県から取り寄せた『滋賀羽二重糯』について京都府が付けた名称」

ではないでしょうか?

(『新羽二重糯』の元となった「改良羽二重糯」は『滋賀羽二重糯(改良羽二重糯27号)』)

平成の特性表における両品種

平成7年度版から平成28年度版まで、平成の特性表も農林省が公表しているのでこれも比較してみましょう。

播種期と田植期が大分異なっているので、出穂期と成熟期の単純比較は出来なくなってしまいましたが、やはり特性表はかなり似ています。

そしてやはり穂数と千粒重で多少の差異はあり、穂発芽性は完全に異なります。

たださすがにこれは当然と言えば当然の話で

京都府は『新羽二重糯』として

滋賀県は『滋賀羽二重糯』として

平成7年の時点でも50年近くそれぞれの地で系統保存されてきたのです。

元が同じ品種だったとしても、それだけの年数各試験場で経年栽培されれば、ましてや同じ品種だと認識されていなければ、なにかしらの遺伝的な偏りが出て当然です。

(「自家採種を続けるとその土地に適合して変化していく」なんて人間にだけ都合の良い空想を語る方もいますがそれとは違います。)

米の品種のDNA鑑定サービスもありますが、『新羽二重糯』と『滋賀羽二重糯』を判別できるとしているので、やはりすでに平成・令和現代においては両者が完全に別品種であることは間違いないです。

ただ、その始まりにおいては、同じ品種だった・・・とするのは早計でしょうか?

まとめ

昭和39年に京都府農業試験場が発行した「京都府における水稲奨励品種の解説」では

「京都農試は『羽二重糯』を純系淘汰し『羽二重糯1号』を育成、それをさらに淘汰して『改良羽二重糯』を育成、さらにそれを淘汰して最終的に『新羽二重糯』を育成した」

となっており、平成の滋賀県や稲品種データベースでもこの内容を踏襲しているようです。

ただ、『改良羽二重糯』が『羽二重糯1号』から選抜されたという記録は大正当時の京都農試にはありません。

また「京都府における水稲奨励品種の解説」の記載内容は明らかな間違いや他資料と整合性のない内容も多く散見されます。

『新羽二重糯』の育成から20年近く経過してから作成された文章なので、今では広く知られている内容ではありますが、これ(『羽二重糯』→『改良羽二重糯』→『新羽二重糯』と京都農試が育成説)は昭和30年代当時の京都農試職員の調査不足からくる誤謬ではないかと推測されます。

『新羽二重糯』の奨励品種採用年により近い昭和24年における奨励品種特性表では、来歴について「滋賀県からの取り寄せ」とされています。

試験への供試年度が昭和16年~昭和20年となっていることから、取り寄せ年は昭和15年と推定されます。

その年度から考えて、当時「改良羽二重糯系」で滋賀県から取り寄せが可能なのは『滋賀羽二重糯』です。

そして昭和当時の『新羽二重糯』と『滋賀羽二重糯』の特性表を比較すると非常によく似ており、特に昭和20年代の初期ほどよく似通っています。

よって

京都農試は滋賀農試から『滋賀羽二重糯』を取り寄せ、『新羽二重糯』と改名し、奨励品種に採用したものと思われます。

ただ数十年という間、京都府・滋賀県の両試験場で独自の系統保存が行われたことから、すでに別品種と言って遜色無い差異は生まれているようです。

※昭和35年以前の資料で別根拠があればどうか教えてください。

参考文献

〇業務功程 昭和8年度~昭和10年度:京都府立農事試験場

〇業務功程 昭和20年度~昭和23年度:京都府立農事試験場

〇業務年俸 昭和25年度:京都府立農業試験場本場

〇京都府における水稲奨励品種の解説:京都府立農業試験場 桐村覚

〇昭和30年産米 稲作実態調査:京都府

〇滋賀県稲作指導指針(令和元年3月発行):滋賀県

〇地方産米ニ関スル調査(昭和5年発行):農林省農務局編纂

〇水陸稲ノ地域別耕種改善規準. 第4編 地域別耕種改善規(昭和16年発行):農林省農政局